| 2. Изучение нового учебного материала (способов действий). Цели для преподавателя: - познакомиться с понятием спутниковые системы передачи данных - рассмотреть основные типы спутниковых систем - рассмотреть особенности, достоинства и недостатки использования Цели для обучающихся: - рассмотреть современные среды передачи данных; - рассмотреть достоинства и недостатки кабелей Цели этапа занятия достигаются посредством: - обеспечения понимания планируемого результата деятельности, основных путей его достижения; - определения критериев, позволяющих обучающимся самостоятельно определять степень достижения запланированного результата; - организации активной самостоятельной деятельности обучающихся по написанию лекции во время занятия.

| 2. Теоретическая часть. Спутник связи имеет несколько приемопередатчиков - транспондеров, или стволов. Каждый транспондер слушает свою часть спектра, усиливает полученный сигнал и передает его обратно на землю в нужном направлении, на нужной частоте, отличной от частоты приема, чтобы избежать интерференции с принимаемым сигналом. Возвращаемый луч может быть по желанию либо широким, покрывая большую территорию, либо наоборот узконаправленным.

Согласно третьему закону Кеплера, период вращения спутника пропорционален радиусу орбиты в степени 3/2. На высоте примерно 36000 км над экватором период вращения спутника будет равен 24 часам. Такой спутник наблюдателю на экваторе будет казаться неподвижным. Благодаря этой неподвижности можно существенно упростить устройство наземной приемно-передающей антенной системы.

Из-за интерференции волн неразумно было бы размещать такие спутники ближе, чем 2 градуса экваториальной плоскости друг от друга, если они работают на одинаковых частотах. Таким образом, в одно и тоже время на экваториальной орбите может находиться не более 180 спутников, работающих на одной и той же частоте. Так как часть из этих орбит зарезервирована не только для целей связи, то спутников связи на самом деле меньше.

Обычно спутник связи имеет 12-20 транспондеров с полосой пропускания 36-50 МГц каждый. Транспондер с пропускной способностью в 50 Мбит/сек. может быть использован для передачи одного потока данных на скорости 50 Мбит/сек., либо для передачи 800 телефонных разговоров на скорости 64 Кбит/сек. каждый, либо иначе комбинируя скорости и количество передаваемых потоков данных. За счет поляризации сигнала можно сделать так, что два транспондера смогут использовать одну и ту же частоту.

Первые спутники связи имели один широкий луч. Современные имеют несколько более узких лучей, пятно которых охватывает несколько сот километров поверхности Земли.

Спутниковые системы связи имеют существенные отличия от наземных систем точка-точка. Несмотря на то что сигнал распространяется со скоростью света, из-за больших расстояний задержка при передаче велика - 250-300 мсек., против 3-5 мксек./км на коаксиале, оптоволокне и т.д.

Спутниковые системы принципиально вещательного типа. Для некоторых приложений это очень важно. Стоимость передачи не зависит, скольким получателям сообщение предназначено. Однако проблема безопасности передаваемой информации здесь требует особого внимания - все слышат все, что передается. Решение этой проблемы - только шифрование.

Стоимость передачи не зависит от расстояния.

Такой способ передачи имеет очень низкий коэффициент ошибок при передаче. Система спутниковой связи и передачи данных ASTROLINK. В системе предполагается использовать девять геостационарных ИСЗ, расположенных в точках стояния 97°, 21,5° з.д., 38°, 130°, 170,25° в.д., которые формируют практически глобальную зону обслуживания. Система ASTROLINK зарегистрирована в октябре 1995 г. В мае 1997 г. федеральная комиссия США гарантировала компании Lockheed Martin Telecommunications действие лицензии.

Система предусматривает цифровую телефонную связь, передачу данных и трансляцию широкополосной видеоинформации для медицинских учреждений, правительственных организаций, транспортных и туристических компаний. Предусматривается организация распространения электронных версий различных изданий, дистанционное обучение, передача медицинских томографических данных и решение многих других задач, требующих передачи больших объемов информации.

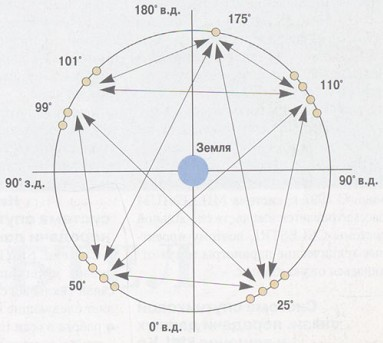

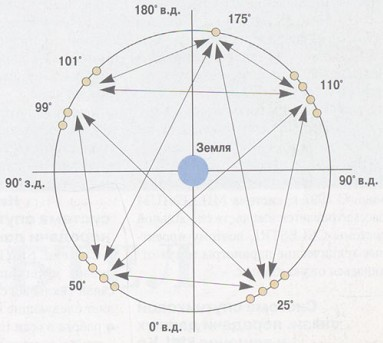

Наземный сегмент будет включать стационарные и передвижные абонентские станции с антеннами диаметром 65, 85 и 120 см. Станции предусматривают систему автоматического поддержания уровня излучаемой мощности и рассчитаны на работу в ISDN-сетях и сетях, использующих технологию АТМ. Станции для крупных пользователей имеют те же возможности, но диаметр антенны увеличен до 1,2-2,4 м, и обеспечивают возможность коллективного доступа к ресурсам системы. Центральные региональные станции имеют выход в наземные телефонные сети общего пользования (диаметр антенны 2,4 м). В каждой рабочей зоне может быть расположено до 24 центральных региональных станций. Межрегиональная система спутниковой связи и передачи данных SPACEWAY. Система SPASEWAY предназначена для организации международных видеотелефонных сетей и высокоинформативных сетей передачи данных в глобальном масштабе. Космический сегмент по проекту предусматривает 17 геостационарных ИСЗ, расположенных в точках стояния 50°, 101° з.д., 25°, 110, 175° в.д. Все ИСЗ связаны межспутниковыми линиями (рисунок 2-82). Многолучевые антенны спутников создают несколько региональных рабочих зон: Регион 1 - Северная Америка Регион 2 - Центральная Америка, Южная Америка Регион 3 - Африка, Средний Восток, Европа Регион 4 - Австралия, Океания, Дальний Восток

Рисунок 2-82. Схема размещения спутников в системе SPACEWAY

Каждый регион обслуживают четыре ИСЗ, образующие кластер в соответствующей точке геостационарной орбиты. Один ИСЗ (175° в.д.) выделен для обеспечения трафика между США и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Рабочие зоны формируются многолучевыми антеннами. Каждый из 48 лучей поддерживает передачу цифрового потока со скоростью 92 Мбит/с. На Земле используются различные типы абонентских станций USAT с диаметром антенны 66 см и передатчиками примерно 2 Вт. Проектный срок запуска системы в эксплуатацию - 2004 год. Параллельно рассматривается концепция создания дополнительной космической группировки на основе среднеорбитальных ИСЗ при сокращении числа геостационарных ИСЗ.

Спутниковая система для видеотелефонной связи в США CYBERSTAR. Спутниковая система для видеотелефонной связи в США CYBERSTAR.

Космический сегмент системы CYBERSTAR предусматривает создание в точке стояния 110° з.д. кластера из трех геостационарных ИСЗ^ CYBERSTAR (дополнительный резервный ИСЗ будет находиться на Земле). Спутники должны обеспечить трансляцию сверхширокополосной информации для обеспечения многоканальной цифровой видеотелефонной связи на территории США (включая Аляску и Гавайи). Система CYBERSTAR имеет лицензию на работу в Ка-диапазоне частот. Ретрансляционная аппаратура ИСЗ обеспечивает регенерацию сигналов. Для абонентов сетей VSAT используются скорости передачи информации от 384 Кбит/сек. до 3,088 Мбит/сек. Станции VSAT имеют диаметр антенны 0,7-1,5 м.

Спутниковые системы связи: низко орбитальные спутники (примеры).

Изначально для целей передачи данных низколетящие спутники серьезно не рассматривались. Слишком быстро они проносились над определенным местом на поверхности Земли. В 1990 компания Моторола выдвинула проект системы низколетящих спутников. Идея была очень проста: когда пятно луча одного спутника уходило из определенного места, к этому месту подлетал другой спутник, пятно которого охватывало это место. Подлетевший спутник подхватывал передачу/прием, которую вел улетающий спутник, и связь сохранялась. Компания подсчитала, что для реализации этой идеи потребуется 77 спутников на высоте 750 км. Позднее, после уточнения параметров проекта, это число сократилось до 66. Этот проект получил название Иридиум (по названию 77-го элемента в таблице Менделеева).

Основной целью этого проекта являлось обеспечение связи с наземными средствами, даже портативными, всей поверхности Земли. Этот проект вызвал ожесточенную конкуренцию со стороны других компаний. Все захотели строить низколетящие спутниковые системы. Было предложено множество других проектов, но все они похожи на Иридиум. Iridium.

Iridium – первая в мире система глобальной персональной спутниковой телефонной связи и пейджинга.

Схема проекта. Вдоль меридиана на расстоянии 32 градуса располагаются 11 спутников, летящих на высоте 750 км. Таких ожерелий 6, они охватывают всю Землю. Каждый спутник имеет 48 пятен, так что 1628 пятен (сот) покрывают Землю (рисунок 2-74 (b)). Каждая сота имеет 174 дуплексных канала на частоте обычного сотового радиотелефона. Таким образом, во всем мире поддерживаются 283 272 канала. Некоторые из них используются для пейджинга и для навигации и не требуют большой пропускной способности.

Прием и передача идут на частоте 1,6 ГГц, что позволяет использовать устройства, работающие от батарей. Если сообщение, принятое одним спутников, адресовано в область, покрываемую другим, то оно будет передано от одного спутника другому. На время оставим рассмотрение этого проекта. Мы еще к нему вернемся.

В России Iridium использовался около двух лет, после чего было объявлено о банкротстве консорциума. Коммерческую эксплуатацию системы в нашей стране осуществляла операторская компания ОАО «Иридиум-Евразия». По данным этой компании, в 1999 г. сеть Iridium насчитывала около 30 тыс. абонентов в мире, из них 1% - в России. В Iridium (как и системах сотовой связи стандарта GSM) формат TDMA-кадра состоит из восьми временных слотов. Но, в отличие от GSM, кадры для радиолиний «вверх» и «вниз», хотя и идентичные по структуре, различаются по скорости передачи (180 и 400 кбит/cек. соответственно). Суммарная длительность кадра равна 90 мсек. Ширина полосы частот каждого канала составляет 126 кГц (линия «вверх») и 280 кГц (линия «вниз»). На одной частотной несущей в каждый момент может передаваться 29 (4 служебных) и приниматься 64 (9 служебных) каналов.

Компания Motorola изготовила портативный спутниковый терминал со сменными картриджами, которые обеспечивают его использование в качестве сотового аппарата (для каждого стандарта: GSM, AMPS, TDMA, CDMA – свой картридж). Средняя мощность абонентского передатчика 0,57 Вт, чувствительность приемника – 118,4 дБ. Штатная батарея рассчитана на непрерывную работу до 2 ч в режиме разговора и до 16 ч в режиме ожидания.

Каждый спутниковый телефон имеет свой модуль идентификации абонента (SIM-карту), содержащий единый в системе номер телефона, данные об абоненте, блокирующие коды и т.д.

Кроме телефонных трубок, Motorola выпустила автомобильный и офисный терминалы, которые обеспечивали весь спектр услуг спутниковой телефонной связи. Автомобильный имел выдвижную антенну, а офисный – выносную. Последний представлял собой многофункциональный телефонный адаптер массой до 1,5 кг и габаритами 240х200х64 мм.

Inmarsat. Международная организация спутниковой связи, которая сегодня насчитывает 86 стран-участниц, обеспечивает работу (по состоянию на 1999 г.) более чем 143 тыс. земных пользовательских станций спутниковой связи Inmarsat, размещенных прежде всего на морских судах и других транспортных средствах. Система Inmarsat базируется на среднеорбитальной группировке спутников. За 20 лет своего существования она, пожалуй, единственная из всех прошла все этапы развития и внедрения подвижной спутниковой связи, «опробовала» абонентское оборудование практически любого типа (начиная от первых судовых станций, весивших до 200 кг, до современных портативных терминалов не тяжелее 15 кг). Следует отметить, что за прошедшие годы тарифы и цены на оборудование снижались неоднократно. Сейчас портативный мобильный терминал стоит примерно 2 тыс. долл., а одна минута разговора через него – не более 3 долл.

ГУП «Морсвязьспутник», представляющее в Inmarsat интересы России, является не только административным органом системы Inmarsat, но и эксклюзивным провайдером ее услуг в нашей стране. Услуги (в том числе телефонная и факсимильная связь со скоростью 2,4-9,6 кбит/сек. и высокоскоростная передача данных в зональном луче со скоростью 56/64 кбит/сек.) предоставляются через береговые станции Inmarsat с единым для всех зон действия (океанских регионов) российским кодом доступа 015.

В настоящее время ГП «Морсвязьспутник» готово приступить к реализации в рамках проекта Inmarsat-М4 новой услуги, которая позволит интегрировать международные и корпоративные информационные сети с глобальной спутниковой связью, впервые обеспечив высокоскоростную передачу данных (64 кбит/сек.) практически в любой точке земного шара. Globalstar. Другая низкоорбитальная система глобальной персональной спутниковой связи, которая начала действовать на территории России – это Globalstar. Территорию России она охватывает почти полностью – до 70° с.ш. включительно (это около 700 км севернее полярного круга). Официальной датой старта работы сети Globalstar было объявлено 11 октября 1999 г., когда в Женеве на всемирной выставке «Телеком-99» было сделано более 30 тыс. пробных звонков с использованием средств системы через станции сопряжения в Италии (оператор Elsacom) и Франции (оператор TE.SA.M). Опытная эксплуатация российского сегмента началась в марте 2000 г.

Эксплуатацией и предоставлением услуг Globalstar в нашей стране занимается компания «ГлобалТел». В настоящее время процесс формирования орбитальной группировки практически завершен: 48 спутников выведено на круговые орбиты высотой 1414 км. Последний старт ракеты-носителя Delta в начале февраля 2000 г., когда на орбиту были запущены четыре резервных КА, закончил этап формирования этой группировки.

Спутники Globalstar имеют простые ретрансляторы без обработки сигналов, что обуславливает их малый вес (450 кг), высокую надежность, длительный срок жизни (7,5 года), а также более низкую стоимость по сравнению с другими проектами аналогичного назначения. Межспутниковые линии связи не предусмотрены. Принятый бортовым ретранслятором поток транслируется на Землю в следующем диапазоне частот: 6875,95 – 7052,9 МГц (передача) и 5091 – 5250 МГц (прием).

Проект Globalstar будет иметь свыше 50 станций сопряжения по всему миру, из которых уже построена половина. Центр управления связью и полетами располагается на территории США, а Центры управления национальных поставщиков услуг – на территории страны сервис-провайдера. В России есть три станции сопряжения: в Москве (Павловский Посад), Новосибирске и Хабаровске. Каждая станция сопряжения связана с сетью общего пользования РФ и интегрирована с действующими стационарными и сотовыми сетями. На территории РФ сеть Globalstar имеет выделенный код негеографической зоны DEF («город ГлобалТел» – код 954). Российским станциям сопряжения присвоен статус междугородных станций национальной сети, и они подключены к телефонной сети через узлы автоматической коммутации и МКЦ.

Технологической основой Globalstar является стандарт CDMA, что обеспечивает (как показала практика) высокое качество речи и лучшую защищенность от прослушивания по сравнению с другими системами. Речевой кодек с линейным предсказанием и переменной скоростью от 1,2 до 9,6 кбит/с обеспечивает среднюю скорость передачи (с учетом шумоподавления) 2,4 кбит/с. На станциях сопряжения Globalstar применяются декодеры с эхоподавителями.

Использование технологии CDMA в сочетании с непрерывным охватом каждого региона несколькими спутниками позволяет осуществить плавную эстафетную передачу сигнала со спутника на спутник и сводит к минимуму потери из-за экранирования сигналов городскими строениями и рельефом местности.

Абонентское оборудование системы Globalstar представлено многорежимными «трубками» и стационарным телефонным аппаратом. ICO. Международная система спутниковой связи ICO построена на основе средневысотных спутников, а ее название происходит от английского сокращения ICO – Intermediate Circular Orbit. Разработку системы осуществляет компания ICO Global Communications – международная организация, которая выделилась из Inmarsat в январе 1995 г. В нее входит более 50 компаний-инвесторов из 46 стран, в том числе ряд национальных операторов сотовой связи. Штаб-квартира организации расположена в Лондоне. Сеть ICO (см. «Сети», 1998, № 2, с. 66) должна стать одним из первых реальных поставщиков услуг персональной связи в диапазонах частот 1980–2100 и 2170–2200 МГц. Глобальный охват обеспечит орбитальная группировка из 10 спутников на высоте 10390 км. Максимальное время пребывания КА в зоне радиовидимости - 6 ч. Предусмотрены также два резервных КА.

К настоящему времени несколько КА уже запущены с помощью комплекса «Морской старт» в течение 2000-2002 гг. Наземная структура строится на базе сети ICONET (ICO network), которая объединяет 12 спутниковых узлов доступа SAM (Satellite Access Mode), размещенных в разных странах мира. Большинство из них уже смонтировано и готово к вводу в эксплуатацию. Сегмент управления системой состоит из двух центров управления полетами и двух центров управления сетью, размещенных в Лондоне и Токио. Российские узлы SAN создаются в центральной части страны и в районе Новосибирска. В качестве базового терминала в системе ICO используют мобильный двухрежимный терминал, совмещенный с сотовым телефоном со встроенным ЗУ для хранения данных и внешним портом.

Низкоорбитальная система спутниковой связи и передачи данных SKYBRIDGE. Система SKYBRIDGE предусматривает интеграцию наземных сетей связи (включая сотовые) и предоставляет следующие виды услуг: Работа в сети Интернет в режимах обмена и доступа к электронным базам данных Оплата покупок, рекламируемых в телевизионных программах Дистанционное обучение, проведение видеоконференций, пересылка файлов, электронная почта Видеотелефонная связь Развлекательные телевизионные программы по заказу абонента, интерактивные компьютерные игры Передача информации медицинской диагностики, дистанционные медицинские консультации Для регионов, в которых средства наземных сетей связи развиты слабо, система SKYBRIDGE может стать основой их создания и наращивания на современном уровне.

Запуск ИСЗ начался в 2001 г. Предусматривается практически глобальная зона обслуживания, ограниченная 68° ю.ш. и 68° с.ш. Космический сегмент состоит из 64 спутников, расположенных на круговых орбитах с высотой 1475 км и наклоном 55°, которые разбиты на две подгруппы. В каждой подгруппе по 32 спутника, расположенных по четыре ИСЗ на каждой из восьми орбитальных плоскостей. Столь сложное построение орбитальной группировки связано с оптимизацией системы SKYBRIDGE по критерию совместимости работы с геостационарными системами в диапазоне частот 10–18 ГГц и условием наилучшего обслуживания малонаселенных регионов Земли. В системе применяется многостанционный доступ CDMA/TDMA. Канальная скорость передачи данных на линии ИС3 - Земля составляет 41,5 Мбит/с, а Земля - ИСЗ – 5,2 Мбит/с. Рабочая полоса частот передающего канала 22,6 МГц, (на линии ИСЗ - Земля) и 2,93 МГц (на линии Земля - ИСЗ). Энергетические параметры ИСЗ и наземных станции обеспечивают достижение вероятности ошибочного приема не более 10-6 на бит информации.

Абонентские станции имеют возможность вызова через центральную фидерную станцию, в зоне которой они находятся. Центральные фидерные станции обеспечивают маршрутизацию сигналов и стыковку с наземными сетями общего пользования. Каждая такая станция имеет зону действия диаметром около 350 км. Дополнительно между центральными станциями образованы высокоинформативные каналы связи, которые не имеют выхода в наземные сети общего пользования. При организации наземной сети используется технология АТМ, которая обеспечивает быстрое и независимое расширение абонентской сети.

Система спутниковой связи и передачи данных TELEDESIC. Система спутниковой связи TELEDESIC принципиально отличается от других систем спутниковой связи как по назначению, так и по предполагаемым техническим решениям. В первую очередь, она обеспечивает не только фиксированных, но и подвижных абонентов высококачественной телефонной связью, а также другие службы, нуждающиеся в обмене широкополосной информацией в глобальном масштабе. По своей потенциальной пропускной способности система сравнима с волоконнооптической и рассчитана на их совместную эксплуатацию в магистральных линиях связи. Основные идейные создатели системы - фирма McCaw Cellular Communications, специализирующаяся на проводных сетях связи, и фирма Microsoft. Проектные работы начаты в 1990 г. Первоначально предполагалось, что с 2001 г. начнется коммерческая эксплуатация системы, однако она была перенесена на 2003 г. (запуск первого экспериментального ИСЗ произведен 27 февраля 1998 г.).

Космический сегмент системы образован группировкой из 288 ИСЗ, расположенных на круговых орбитах высотой 1375 км в 12 плоскостях с наклонением 98,142° - 98,182° (солнечно-синхронные орбиты). На каждой орбите расположено 24 действующих ИСЗ. Пространственное разнесение орбит в плоскости экватора - примерно 18°.

Для обеспечения глобальной зоны обслуживания в системе TELEDESIC предусматриваются межспутниковые радиолинии. Общая зона обслуживания разбита на 20 000 локальных зон размером 100х100 км. Каждая локальная зона включает девять парциальных зон (ячеек) размером 53,3х53,3 км. Локальные зоны образуют «ленты», параллельные экватору (250 локальных зон вдоль экватора с уменьшением их числа к полюсам). Каждый из действующих ИСЗ создает рабочую область, включающую 64 локальные зоны (диаметр 1400 км, 576 ячеек).

При движении ИСЗ вдоль орбиты изменяется пространственная ориентация 64 лучей антенной системы, обеспечивая стационарность расположения ячеек. За каждой ячейкой закреплен определенный заранее ресурс пропускной способности ИСЗ. В результате можно достаточно точно описать границы обслуживаемых территорий, достоверно учесть плотность распределения потребителей и, соответственно, рационально использовать пропускную способность каждого ИСЗ. Кроме того, проще избежать интерференции сигналов. Межспутниковые радиолинии работают в диапазоне частот 60 ГГц, что обеспечивает помехозащищенность системы. Максимальная дальность межспутниковой радиолинии - 2586 км. Пропускная способность - 1,531 Гбит/сек.

Наземный сегмент состоит из различных терминалов. Для фиксированных абонентов предусматриваются терминалы с антеннами диаметром 0,16-1,8 м, для мобильных - 0,08 м. Мощность передающих устройств 0,01-4,7 Вт. Скорость передачи в зависимости от типа терминала и его комплектации составляет 16 кбит/сек. - 2,048 Мбит/сек. Для организации высокоскоростных линий связи используются терминалы с антеннами диаметром от 0,28 до 1,6 м при мощности передатчиков от 1 до 49 Вт в зависимости от требуемой скорости потока от 155,5 Мбит/сек. до 1,24416 Гбит/сек.

Каждый ИСЗ может поддерживать работу 16 высокоскоростных терминалов, находящихся в его рабочей зоне. Внутри отдельной ячейки предусмотрена возможность организации сетей с пропускной способностью 1400 каналов по 16 кбит/сек. или 15 каналов по 1,544 Мбит/сек. (возможна эквивалентная комбинация каналов). Между центральными станциями системы и специальными государственными пользователями предусматривается возможность организации сверхскоростных каналов от 155 Мбит/сек. до 2 Гбит/сек.

Спутниковые системы связи: VSAT спутниковые системы (примеры).

Сегодня VSAT-сети - наиболее динамично развивающаяся категория С3. Если в конце 1999 г. в мире было установлено более 300 тыс. приемо-передающих терминалов VSAT, то к концу 2000 г. их уже стало около 500 тыс. Аналитики продолжают утверждать, что рынок VSAT еще далек от насыщения даже в развитых странах, таких как США, Великобритания и Япония.

Современные глобальные корпоративные сети чаще всего базируются на технологии VSAT, т. е. на использовании малогабаритных спутниковых терминалов и антенн диаметром от 1,0 до 2,5 м.

Этот вид сетей широко распространен во многих странах, но особенно актуальны они в России, где наземная инфраструктура связи на значительной части территории не развита. Оптимальным решением для труднодоступных районов считается сочетание магистральных каналов наземной связи и выделенных систем С2. При этом наиболее рентабельными системы С2 становятся там, где развертывание наземных сетей экономически нецелесообразно или просто невозможно.

Выделенные сети на базе VSAT-терминалов способны предоставить своим удаленным пользователям широкий спектр услуг, включая высококачественную телефонную и факсимильную связь, передачу данных с различной скоростью, организацию видеоконференций и распределение телепрограмм.

VSAT-сети телефонной и факсимильной связи могут иметь любую топологию — от простейшей двухточечной до полнодоступной схемы «каждый-с-каждым». Выделение спутникового канала может быть организовано по-разному: для постоянного использования или по требованию.

При создании сетей корпоративной связи (то есть СПД предприятия) в сельской местности или при подключении удаленных станций к существующим сетям, в том числе к коммутируемой сети общего пользования (например, телефонной сети), данный вид услуги является приоритетным.

Современное VSAT-оборудование обеспечивает возможность подключения к наземным сетям ISDN. Типовая скорость передачи данных при таком соединении (один интерфейс BRI) колеблется от 128 кбит/с до 160 кбит/с. Использование современных алгоритмов сжатия данных позволяет «упаковать» речевой канал в полосу пропускания 6,4 или 4,8 кбит/с, благодаря чему пропускная способность спутникового канала при передаче речи повышается в 10-12 раз.

VSAT-терминалы поддерживают практически все типовые сетевые интерфейсы: RS232, RS449/422, Ethernet (IEEE 802.3), Token Ring (IEEE 802.5) (о стандартах IEEE 802.3, 802.5 подробно см. главу 3), а потому могут использоваться для объединения локальных сетей на базе наиболее популярных протоколов IP, IPX, Net-BIOS, которые мы уже упоминали во введении. Кроме того, применение многопротокольной среды и технологии Frame Relay (об этой технологии мы упоминали во Введении, подробнее она рассмотрена в главе 3) позволяет создавать сети с гибкой сменой скорости и качества услуг передачи. Например, скорость передачи в таких сетях может меняться от 64 кбит/с до 8,448 Мбит/с. Основными потребителями таких услуг высокоскоростной передачи данных и мультимедиа являются банки и страховые компании, средства массовой информации, государственные учреждения.

Технология VSAT допускает также создание корпоративных многоцелевых сетей с коммутацией пакетов с большим числом удаленных станций. Скорость передачи в таких сетях обычно не превышает 64 кбит/сек., а передача данных осуществляется с использованием стандартных протоколов Х.25, Х.З/Х.28, LAP-B, HDLC, SNA/SDLC. Такие сети с множеством узлов характеризуются асимметричным трафиком с лавинообразной или непредсказуемой нагрузкой. Однако VSAT-технология позволяет организовать постоянный или дополнительный канал «по требованию» и обеспечить приоритезацию трафика. В качестве примера можно привести сети бензозаправочных станций с проверкой кредитных карточек в режиме реального времени, сети контроля за банкоматами, сети сбора и обработки телеметрической и метеорологической информации и т.п.

Стремительный рост популярности сети Интернет и бурное развитие сетей VSAT дает основание говорить о слиянии в перспективе этих технологий в одну. Сегодня через спутник можно напрямую подключить сервер корпоративной сети к шлюзам Интернета в США, Европе, Австралии и получить полный пакет услуг Сети по выбранному каналу - от 19,2 кбит/сек. до 8,448 Мбит/сек. Доступ в Интернет может быть организован как по асимметричной, так и по симметричной схеме. Интерфейс передачи данных - RS232, Ethernet (IEEE 802.3) или Token Ring (IEEE 802.5).

В отличие от сетей С2, использующих глобальный луч КА, в VSAT-сетях вся зона обслуживания делится на узкие парциальные зоны, каждая из которых образована одним узким лучом. Как уже отмечалось, сеть С2 обслуживает территории, где инфраструктура систем общего пользования развита довольно слабо (или полностью отсутствует) и поэтому нагрузка на сеть С2 достаточно высока. Для снижения общего уровня нагрузки в сети VSAT, наряду с абонентскими каналами с низким уровнем трафика, организуют несколько направлений связи с большим количеством групповых трактов, реализуемых на закрепленных спутниковых каналах РАМА (Permanently Assignment Multiple Access) различной пропускной способности.

В сетях VSAT разных технологий используются разные базовые технологии доступа: для схемы «точка-точка» - один канал на несущую - SCPC (Single Channel Per Carrier), для схемы «каждый-с-каждым» - множественный доступ по требованию - DAMA (Demand Assignment Multiple Access) и постоянный множественный доступ PAMA, для «звезды» - множественный доступ с временным разделением каналов (TDMA).

SCPC-технология позволяет обеспечить прямую дуплексную связь между двумя удаленными пунктами и лучше всего подходит для создания небольших корпоративных сетей с малым числом наземных станций ЗС (15-20), обычно расположенных в труднодоступных регионах. Сеть отличается сравнительно недорогим оборудованием, однако через нее невозможно организовать взаимодействие локальных сетей из-за большого времени задержки. Мы подробно рассмотрим вопрос взаимодействия локальных сетей при рассмотрении канального уровня. Еще один существенный недостаток технологии SCPC - неэффективное использование спутникового ресурса.

Технология доступа с предоставлением каналов по требованию (DAMA) обеспечивает прямые соединения между любыми точками сети. Такая полнодоступная структура позволяет устанавливать связь с минимальной задержкой без повторного приема информации на центральной станции - так называемую связь за один скачок. Данная технология доступа оптимальна при создании телефонных сетей в удаленных и труднодоступных районах, где доля трафика на направлениях между абонентами выше, чем в направлении центральной станции. Используя DAMA, можно организовать передачу данных и взаимодействие с локальными сетями, но эффективность такого взаимодействия не очень высока. Сети на основе технологии DAMA обладают повышенной «живучестью» и гибкостью, однако стоимость абонентских VSAT-терминалов для них значительно выше, чем для сетей на базе SCPC.

Сети с топологией «звезда», основанные на технологии TDMA, применяются наиболее часто. Их сфера - многоточечные сети передачи данных с большим числом удаленных терминалов (не имеющих взаимного трафика) и центральной станцией (телепортом). Типичный пример - сеть по продаже авиабилетов. Данное техническое решение для VSAT-сети позволяет использовать на центральной станции (hub) антенны большого диаметра и мощные передатчики, а для абонентских периферийных терминалов - относительно дешевые VSAT-станции с малыми антеннами без потерь скорости передачи (32-2048 кбит/с).

В сетях VSAT с централизованным управлением, создаваемых крупными операторами связи, часто применяются так называемые комбинированные сети на основе топологии «звезда», в которых существуют собственные сети типа «звезда» или «каждый-с-каждым», организованные на базе крупных периферийных станций. Рассмотрим теперь несколько примеров СПД-систем на VSAT-сетях.

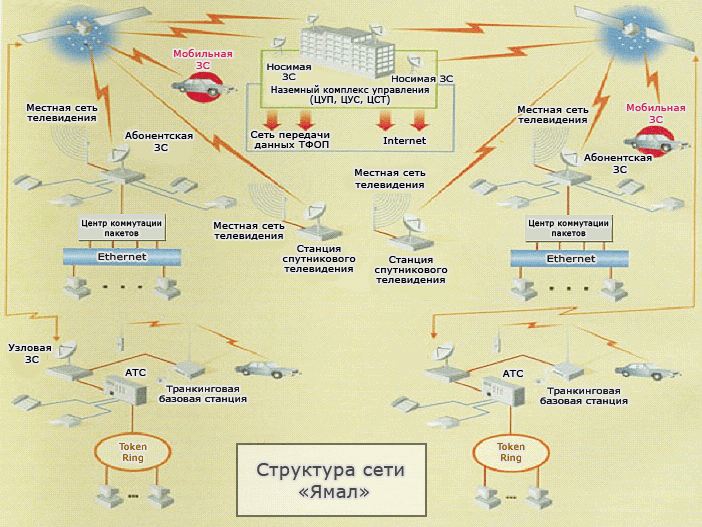

Система С2 «Ямал» РАО «Газпром». Сегодня РАО «Газпром» владеет сетью газопроводов протяженностью более 140 тыс. км, а значительная часть этих километров расположена в местах полного отсутствия проводной наземной связи. Для обеспечения российских предприятий газовой промышленности современными видами связи была создана спутниковая система связи "Ямал". С этой задачей системы С2 РАО «Газпром» сопряжена еще одна - контроль за состоянием потенциально опасных объектов.

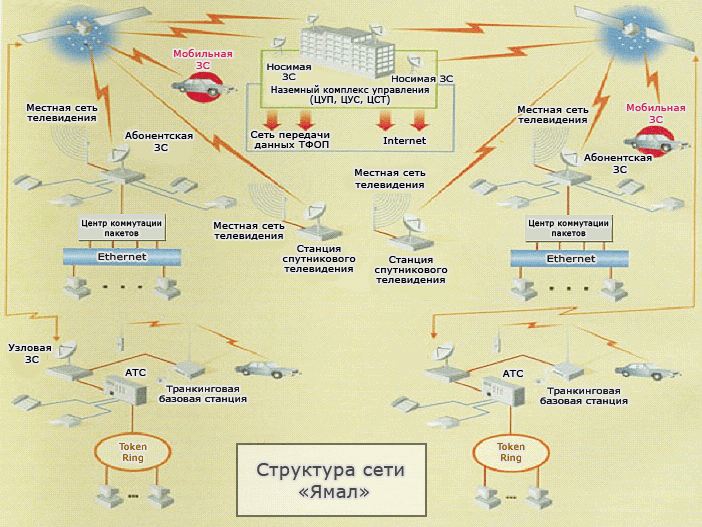

С самого начала основные усилия разработчиков были направлены на создание собственного космического сегмента и развертывание на его базе корпоративных сетей связи для отделений «Газпрома». Архитектура сети из-за большой рассредоточенности объектов ориентирована главным образом на технологию DAMA (для всех объектов сети) и РАМА (на отдельных направлениях, характеризующихся более высоким трафиком). Земной сегмент «Ямала» включает три типа ЗС (рисунок 2-79), которые имеют возможность наращивания числа каналов (без отключения рабочих) и оснащены автоматическим управлением: узловые станции сопряжения с пропускной способностью до 8448 кбит/сек., мощностью передатчиков 125-700 Вт и диаметром антенн 4,5-7 м абонентские станции VSAT, обеспечивающие скорость передачи до 2048 кбит/сек. и имеющие передатчики мощностью 2-40 Вт и антенны диаметром 2,5-3,7 м малогабаритные возимые, стационарные и носимые станции с передатчиками мощностью до 5 Вт и антеннами диаметром 0,6-1,5 м, позволяющие передавать данные со скоростью до 64 кбит/сек.  Рисунок 2-79. Взаимодействие спутникового и наземного сегментов в сети «Ямал» Рисунок 2-79. Взаимодействие спутникового и наземного сегментов в сети «Ямал»

Общее число наземных станций — около 60. Ретранслятор КА «Ямал» обеспечивает обмен данными с ЗС, расположенными в девяти зонах, с помощью девяти лучей. Переключение стволов с одного луча на другой производится по командам с Земли. Формирование лучей выполняется на этапе создания КА. Адаптация к возможным изменениям трафика производится в процессе эксплуатации путем перекоммутации части стволов по лучам.

В системе С2 «Ямал» реализована транспортная среда, объединяющая в единое информационное пространство существующие выделенные сети передачи данных предприятий газовой промышленности и сеть аварийной радиосвязи. Сеть передачи данных АСУ связывает вычислительные комплексы РАО «Газпром» в единую сеть («центр-регион» и «регион-регион»), а также обеспечивает связь регионов с сетями передач и данных (СПД) России и международными сетями (см. рисунок 2-79). Используемое в системе С2 «Ямал» каналообразующее оборудование позволяет организовывать как синхронные (скорость передачи 9,6 – 2048 кбит/сек.), так и асинхронные (0,075–19,2 кбит/сек.) цифровые каналы.

Развертывание СПД в полном масштабе позволит создать транспортную среду для разрабатываемых в АО «Газпром» систем экологического мониторинга, управления буровыми работами, контроля и управления электроснабжением, сбора геофизической информации.

Система С2 «Банкир».

Несоответствие инфраструктуры первичных наземных сетей районного уровня высоким требованиям к надежности и достоверности передачи информации по каналам Frame Relay не позволяет строить банковскую сеть России с использованием только магистральных волоконнооптических каналов и оборудования существующих наземных сетей. Поэтому было принято решение о создании банковской сети ЦБ РФ – системы С2 «Банкир» с цифровыми каналами, обеспечивающими скорость передачи от 64 до 512 кбит/сек. Многоуровневая архитектура сети объединяет три выделенные системы С2, которые строятся по единому принципу, но имеют различную техническую реализацию: «Банкир-1» развертывается в Северо-Западном, Волго-Вятском, Поволжском, Сибирском регионах. «Банкир-2» охватит Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский и Уральский регионы. «Банкир-3» будет работать на Дальнем Востоке. Основными пользователями ССС ЦБ РФ являются Главный вычислительный центр (ГВЦ) Банка РФ, 78 Главных управлений ЦБ РФ и Национальных Банков республик и 1096 расчетно-кассовых центров. Общая емкость сети — около 1200 ЗС.

Первоначально предполагалось организовать связь через два КА отечественного производства «Купон», первый из которых был выведен на орбиту в конце 1997 г. Однако отказ первого КА после четырех месяцев работы (сбой в системе частотообразования) радикально изменил ситуацию. ЦБ РФ решил приостановить работы по разработке собственных КА и арендовать частотный ресурс на других спутниках (таблица 2-81). В настоящее время заключено соглашение с международной организацией Intelsat на предоставление частотной емкости КА lntelsat-704 (три ствола) для сетей «Банкир-1» и «Банкир-2», а частотный ресурс для сети «Банкир-3» арендуется на отечественных КА «Горизонт-33» и «Ямал-100».

Система С2 «Банкир» предоставляет следующие услуги: передача данных по протоколам Frame Relay и Х.25; телефонная связь через учрежденческие АТС; проведение видеоконференций. Передача данных (электронные платежи) осуществляется через спутник: на магистральном уровне (между ЦЗС и УЗС) – каналы FDMA/SCPC/PAMA (скорость 256 кбит/сек.), на региональном уровне (между УЗС и АЗС) – каналы FDMA/SCPC/PAMA (скорость 64 кбит/сек.) и FDMA/TDM, FDMA/TDMA (скорость 128 и 64 кбит/сек.). Для передачи речи используется спутниковый канал FDMA/SCPC/DAMA (скорость 16 кбит/с). Сегодня состояние сети ЦБ таково: Развернуто 47 региональных подсистем, установлено около 600 ЗС для ССС «Банкир-1», «Банкир-2» и «Банкир-3» (50% от общего числа). Находится в эксплуатации 27 региональных подсистем, около 300 ЗС подсетей «Банкир-1» и «Банкир-3» (50% от числа развернутых и 25% от общего числа). Полное развертывание сетей «Банкир-1» и «Банкир-3» завершилось в 2001 г., а сети «Банкир-2» — в конце 2001 г. |

268

268 12

12

План-конспект урока по теме Спутниковые системы передачи данных

План-конспект урока по теме Спутниковые системы передачи данных