| 2. Изучение нового учебного материала (способов действий). Цели для преподавателя: - обеспечить понимание планируемого результата деятельности, основных путей его достижения; -способствовать развитию познавательных способностей обучающихся, посредством организации самостоятельной работы. Цели для обучающихся: - рассмотреть передачу сигналов беспроводной сети - рассмотреть принципы построения сотовой сети - рассмотреть цифровой стандарт GSM - выполнить расчеты Цели этапа занятия достигаются посредством: - обеспечения понимания планируемого результата деятельности, основных путей его достижения; - определения критериев, позволяющих обучающимся самостоятельно определять степень достижения запланированного результата; - организации активной самостоятельной деятельности обучающихся по написанию лекции во время занятия.

| 2. Теоретическая часть. Развитая мобильная телефонная система – AMPS. В 1982 году компания Bell Labs предложила систему AMPS (Advanced Mobil Telephone System). Идея этой системы очень проста. Вместо того чтобы охватить сразу всю территорию небольшим числом каналов, эту территорию разбивают на небольшие части – соты. В каждой соте используют свой набор каналов, но так, чтобы частоты каналов у соседних сот не пересекались, т.е. не было общих частот. Такая организация системы дает выигрыш в использовании частот из-за их повторного использования, увеличивается емкость сети – число одновременно обслуживаемых пользователей. Кроме этого, в системе можно использовать маломощные сигналы, а следовательно, передатчик может быть компактным, т.к. не требуется мощных источников питания. Если в каких-то сотах из-за большого числа пользователей отказы в соединении становятся слишком частыми из-за большого числа пользователей, то эту соту можно разделить на несколько новых.

Каждая сота имеет базовую станцию (базу), состоящую из компьютера и приемно-передающей аппаратуры. Несколько баз подключаются к Центру мобильной коммутации (MSC). В небольших системах может быть достаточно одного центра. В больших системах может потребоваться несколько центров. MSC-центры соединяются друг с другом и с обычной наземной телефонной сетью и, при необходимости, коммутируют звонок с мобильного телефона на обычный телефон.

При перемещении телефона ближайшие базовые станции сравнивают уровень сигнала от него и та база, у которой этот уровень выше, чем у других, берет его под свой контроль. Телефон получает сообщение об изменении базы.

В системе AMPS используется метод разделения частот - FDMA. Весь диапазон частот 824-894 МГц разделены на 832 дуплексных канала: 824-859 MГц для передачи и 860–894 МГц - для приема. Каждый канал имеет ширину 30 КГц. Все каналы делятся на четыре категории: Управляющие Для сообщений Установки доступа и распределения каналов Данные - голос, факс и прочие В системе AMPS у каждого телефона есть встроенный 32-битовый серийный номер и телефонный номер, состоящий из 10 цифр: 3 цифры – код зоны (10 бит) и 7 цифр (24 бита) – номер абонента. Когда телефон включают, он начинает сканировать запрограммированный в нем список из 21 каналов управления, чтобы обнаружить наиболее мощный сигнал. По информации из управляющего канала он узнает распределение каналов для сообщений, установки соединений и доступа, передачи данных.

Затем телефон сообщает свой 32-битовый серийный номер и 34-битовый телефонный номер. Эта информация в AMPS-системе передается пакетом в цифровом виде несколько раз, кодируется специальным кодом с коррекцией ошибок, хотя голос передают по аналоговому каналу.

Когда базовая станция получает такой пакет от телефона, она запрашивает у своего MSC-центра информацию о новом клиенте и сообщает домашней MSC, т.е. MSC, к которой приписан этот телефон, о его текущем местоположении. Обычно такая перерегистрация телефона происходит каждые 15 минут.

Чтобы позвонить, абонент включает телефон, набирает номер нужного абонента и нажимает кнопку «Послать» (Send). Телефон по каналу установки доступа посылает в цифровом виде пакет, содержащий информацию о нем и о телефоне вызываемого абонента. Если происходит коллизия или ошибка, то попытка повторяется несколько раз. Получив запрос, базовая станция информирует о нем MSC. Если нужный абонент – это абонент компании, которой принадлежит MSC, то MSC ищет свободный канал для данных. Если такой найден, то MSC информирует о нем вызывающий телефон по каналу управления. Вызывающий телефон переключается на прием по указанному каналу и ждет, когда на вызываемом телефоне поднимут трубку (нажмут кнопку «Прием»).

Входящий звонок обрабатывается несколько иначе. В режиме ожидания телефон постоянно следит за каналом сообщений: не появится ли там сообщение для него. Когда вызывающий телефон сгенерировал запрос, то от MSC поступает запрос на домашнюю MSC вызываемого телефона, чтобы определить, в какой соте находится вызываемый телефон. Пакет с вызовом направляется последней базовой станции, зарегистрировавшей телефон с искомым номером, например, 46. Базовая станция распространяет по каналу сообщений специальное сообщение типа: «46-й, ты здесь?» Вызываемый телефон отвечает по каналу управления специальным пакетом типа «Да». Тогда базовая станция шлет по каналу управления пакет «46-ой, для вас вызов на канале 8». После этого вызываемый телефон переключается на канал 8 и начинает звонить.

К сожалению, аналоговые сотовые телефоны абсолютно не защищены. Любой, у кого есть радиоприемник нужного диапазона, может, настроив его на один из голосовых каналов, просто прослушать разговор. Злоумышленник может перехватывать информацию из каналов управления, содержащую 32-битовые номера телефонных трубок и 34-битовые номера, а затем разговаривать за чужой счет. И многое, многое другое. Это один из главных недостатков аналоговых сотовых телефонов.

GSM – Глобальная система для мобильной связи. Первые сотовые телефонные системы были аналоговыми. Им на смену пришли цифровые системы, которые составили второе поколение сотовых систем. В настоящее время происходит переход на сотовые системы 3G – системы третьего поколения.

В 80-е годы в Европе существовало пять разных сотовых аналоговых телефонных систем. Поэтому, переезжая из страны в страну, пользователи были вынуждены менять и телефонные аппараты. Ясно, что это было чрезвычайно неудобно. Как результат, европейцы создали единую цифровую систему, известную как GSM (Global System for Mobile communications), которая была введена в действие ранее американских и японских аналогов.

Итак, GSM - это полностью цифровая система. Ее успех был во многом связан с тем, что она проектировалась без оглядки на уже существующие аналоговые системы, ее авторы не пытались сделать ее совместимой с ними.

Основная цель стандарта GSM была обеспечить людям возможность, свободно передвигаясь, как внутри страны, так и между странами, поддерживать связь с любыми абонентами сети. При этом в каждой стране может быть одна или несколько функционирующих сетей. Каждая такая сеть называется Региональной мобильной сетью оператора (PLMN). Зона действия каждой PLMN-сети ограничена национальными границами, в одной стране, впрочем, может быть несколько PLMN-сетей.

GSM-пользователь заключает контракт с одной из PLMN-сетей, называемой домашней. В этом контракте указаны услуги, доступные этому пользователю. При желании во время работы пользователь может выбрать другую PLMN-сеть, если ему доступны ее услуги. Терминал пользователя (в GSM его называют мобильной станцией – MS) обеспечивает пользователю такой выбор и показывает список доступных PLMN-сетей. Выбор из этого списка пользователь может сделать сам явно, или MS-терминал сделает это автоматически с помощью заложенного в нее программного обеспечения.

Как и в AMPS-системе, в GSM территория разбивается на области, обслуживаемые Центром Мобильной Коммутации (MSC). Оператор PLMN-сети абсолютно свободен в разбиении области действия MSC-станции на соты. У каждой PLMN-сети есть логически единая база данных, называемая Home Location Registers (HLR), где хранится информация обо всех пользователях, для которых эта PLMN-сеть домашняя. Физически HLR-база может быть распределенной. У каждой MSC-станции есть база данных визитеров – Visitor Location Registers (VLR). Одна VLR-база обычно обслуживает одну MSC-станцию, но может обслуживать и несколько. HLR- и VLR-базы данных обеспечивают отслеживание текущего местонахождения каждого MS-терминала, находящегося в зоне действия MSC-станции, запрашиваемых услуг и т.д.

Мобильная станция GSM, в просторечии «трубка», разделяется на две части. Одна обеспечивает радиоинтерфейс, другая - интерфейс с базами HLR и VLR и содержит информацию, идентифицирующую пользователя (Subscriber Identify Module - SIM). SIM-карта идентифицирует пользователя, а не MS-терминал. Поэтому она может быть вынута из одного MS-терминала и вставлена в другой. Каждая SIM-карта уникальна в системе GSM и связана с идентификатором IMSI (International Mobil System Identify). На этой карте хранится идентификационная информация, список услуг, список выбираемых PLMN-сетей и т.п. Она защищена паролем (PIN – Personal Identification Number). Вставив свою SIM-карту в трубку, пользователь тем самым персонифицирует ее. Благодаря SIM-карте поддерживается роуминг, т.е. доступ к услугам связи в чужую PLMN-сеть.

Теперь рассмотрим, как в GSM отслеживаются перемещения пользователей. Когда MS-терминал входит в новую область регистрации, информация о нем заносится в VLR-базу, и он получает TMSI-идентификатор – Temporary Mobil Subscriber Identify. TMSI идентификатор короче IMSI-идентификатора, и именно он передается при взаимодействии MS-терминала и VLR-базы. TMSI-идентификатор действует только в зоне MSC-станции, ассоциированной с VLR-базой, выдавшей его. Идентификаторы IMSI и TMSI – это внутренние идентификаторы системы, связанные с SIM-картой. Для соединения с абонентом используется телефонный номер, который в GSM называется Mobil Subscriber Integrated Service Digital Network Number (MSISDNM).

MS-терминал всегда может определить, находится ли он в старой или новой области регистрации. Это происходит благодаря периодически рассылаемой BS-станцией информации внутри обслуживаемой ею соты. Если MS-терминал обнаруживает, что он оказался в новой области, то он инициирует запрос на обновление регистрации, в котором он сообщает идентификатор предыдущей области и TMSI-идентификатор, который терминал там получил. Этот запрос BS-станция передает в MSC-центр, который, в свою очередь, передает его в VLR-базу. Эта база, назовем ее новая, инициирует запрос к старой VLR-базе с просьбой предоставить IMSI-идентификатор терминала, соответствующий указанному TMSI-идентификатору. Получив от старой VLR-базы необходимую информацию, новая VLR-база начинает процедуру идентификации MS-терминала по информации, полученной от старой. Если процедура идентификации прошла успешно, то новая VLR-база, используя IMSI-идентификатор терминала, определяет адрес его HLR-базы.

Эта процедура весьма близка к аналогичной процедуре в AMPS-системе (стандарт IS-41). Основное ее отличие от ее AMPS-аналога состоит в усилении информационной безопасности. Так, например, идентификация пользователя и доступных ему услуг происходит на основе информации, получаемой новой VLR-базой, как от старой VLR-базы, так от HLR-базы идентифицируемого MS-терминала, а не только от HLR-базы, как в AMPS-системе. Процедура установления соединения в GSM-системе аналогична процедуре установления соединения в AMPS-системе. Стандарт GSM занимает более 5000 страниц, и здесь мы приводим лишь самое общее его описание.

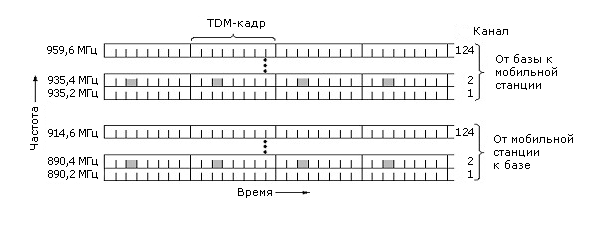

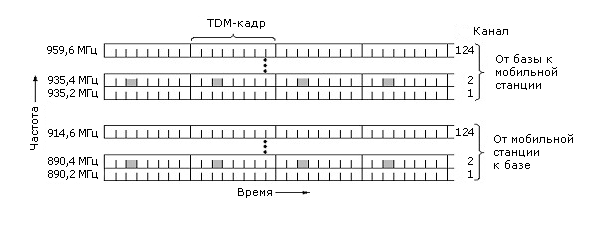

В большинстве стран GSM использует частоты 900 МГц и 1800 МГц. В США из-за особенностей национального распределения частот используется другой диапазон. В каждой GSM-соте может быть максимально до 200 полнодуплексных каналов, из которых 124 в работе, остальные в резерве и для служебных целей. Каждый канал поддерживает связь как от MS-терминала к BS-станции (MS-BS), так и от BS-станции к MS-терминалу (BS-MS). Ширина полосы в каждом направлении - 200 КГц.

Каждый канал поддерживает 8 разных соединений с помощью мультиплексирования с разделением по времени (TDM-метод). Каждому MS-терминалу выделяется один временной слот на одном из каналов.

Рисунок 4-12. Устройство GSM-каналов

На рисунке 4-13 показана иерархия кадров в GSM, которая имеет достаточно сложную структуру. Каждый TDM-слот состоит из 8 кадров данных по 148 бит каждый. Один 1250-битовый TDM-кадр занимает 4,615 мсек. TDM-кадры объединяются в 26-слотовый мультикадр, который занимает 120 мсек. Кроме этого, есть 51-слотовый мультикадр, который не показан на рисунке и который используется для нескольких каналов управления на системном уровне. Например, таких, как канал управления сотой – по этому каналу передается информация для поддержки базы данных соты, канал общего управления, который отвечает за регистрацию новых мобильных терминалов, поступивших в зону соты, выделение слотов для таких терминалов и многое другое. На рисунке 4-13 показана иерархия кадров в GSM, которая имеет достаточно сложную структуру. Каждый TDM-слот состоит из 8 кадров данных по 148 бит каждый. Один 1250-битовый TDM-кадр занимает 4,615 мсек. TDM-кадры объединяются в 26-слотовый мультикадр, который занимает 120 мсек. Кроме этого, есть 51-слотовый мультикадр, который не показан на рисунке и который используется для нескольких каналов управления на системном уровне. Например, таких, как канал управления сотой – по этому каналу передается информация для поддержки базы данных соты, канал общего управления, который отвечает за регистрацию новых мобильных терминалов, поступивших в зону соты, выделение слотов для таких терминалов и многое другое.

Рисунок 4-13. Иерархия кадров в GSM

GPRS-служба. Вполне естественно возникновение идеи по применению GSM-сетей для организации связи между компьютерами. Одним из существенных недостатков сетей сотовой связи стандарта GSM на сегодняшний день является низкая скорость передачи данных (максимум 9,6 кбит/сек.) по одному каналу. Для передачи данных абоненту выделяется всего один голосовой канал, а оплата осуществляется, исходя из времени соединения (причем по тарифам, мало отличающимся от голосовых).

Для высокоскоростной передачи данных посредством существующих GSM-сетей была разработана GPRS (General Packet Radio Service) - служба пакетной передачи данных по радиоканалу. Необходимо отметить, что, кроме повышения скорости (максимум составляет 171,2 кбит/сек.), новая система предполагает иную схему оплаты услуги передачи данных - при использовании GPRS-службы расчеты производятся пропорционально объему переданной информации, а не времени использования канала. К тому же GPRS-служба более рационально использует выделяемую полосу частот: особо не вдаваясь в технические тонкости, можно сказать, что пакеты данных передают одновременно по многим каналам (именно в одновременном использовании нескольких каналов и заключается выигрыш в скорости) в паузах между передачей речи. И только в паузах голосовой трафик имеет безусловный приоритет перед данными, поэтому скорость передачи информации определяется не только возможностями сетевого и абонентского оборудования, но и загрузкой сети. Ни один канал GPRS-службы не занимают под передачу данных целиком - и это основное качественное отличие новой технологии от описанных выше.

Доработку GSM-сети для предоставления GPRS-услуг можно условно разделить на два аспекта - программный и аппаратный. Если говорить о программном обеспечении, то оно нуждается в замене или обновлении практически всюду - начиная с баз HLR-VLR и заканчивая базовыми станциями BS. В частности, вводится режим многопользовательского доступа к временным кадрам каналов GSM, а в HLR-базе, например, появляется новый параметр - Mobile Station Multislot Capability (количество каналов, с которыми одновременно может работать мобильный телефон абонента, подробнее об этом ниже).

Ядро системы GPRS (GPRS Core Network) состоит (рисунок 2-73) из двух основных блоков - SGSN-узел (Serving GPRS Support Node - узел поддержки GPRS-сервиса) и GGPRS-узел (Gateway GPRS Support Node - шлюзовой узел GPRS). Остановимся на их функциях более подробно.

SGSN, в некотором смысле, можно назвать аналогом MSC – центра мобильной коммутации сети GSM. SGSN контролирует доставку пакетов данных пользователям, взаимодействует с HLR-базой собственных абонентов сети, проверяя, разрешены ли запрашиваемые пользователями услуги, ведет мониторинг находящихся онлайн пользователей, организует регистрацию абонентов вновь появившихся в зоне действия сети, и т.п. Так же как и MSC-центр, SGSN-узел в системе может быть не один, в этом случае каждый узел отвечает за свой участок сети. Например, SGSN-узел производства компании Motorola имеет следующие характеристики: каждый узел поддерживает передачу до 2000 пакетов в секунду, одновременно контролирует до 10000 находящихся онлайн пользователей. Всего же в системе может быть до 18 SGSN-узлов производства Motorola.

Назначение GGSN-узла видно из его названия - это шлюз между сотовой сетью (вернее, ее частью для передачи данных через GPRS-службу) и внешними информационными магистралями (Интернетом, корпоративными интранет-сетями, другими GPRS-системами и так далее). Основной задачей GGSN-узла является маршрутизация данных, идущих к абоненту через SGSN-узел и от него. Вторичными функциями GGSN-узла является адресация данных, динамическая выдача адресов в Интернет (IP-адресов), а также отслеживание информации о внешних сетях и собственных абонентах (в том числе тарификация услуг). Эти функции относятся к сетевому уровню модели OSI ISO.

В GPRS-службу заложена хорошая масштабируемость: при появлении новых абонентов оператор может увеличивать число SGSN-узлов, а при эскалации суммарного трафика - добавлять в систему новые GGSN-узлы. Внутри ядра GPRS-службы (между SGSN- и GGSN-узлами) данные передаются с помощью специального туннельного протокола GTP (GPRS Tunneling Protocol).

Еще одной составной частью системы GPRS является PCU-блок (Packet Control Unit - устройство контроля пакетной передачи). PCU-блок стыкуется с контроллером базовых станций BSC и отвечает за направление трафика данных непосредственно от BSC к SGSN.

В перспективе (при ориентации системы на мобильный Интернет) возможно добавление специального узла - IGSN (Internet GPRS Support Node - узел поддержки Интернета).

Рисунок 2-73. Внутренняя организация GPRS-службы

Следует отметить такой важный параметр функционирования GPRS-службы, как QoS (Quality of Service - качество сервиса). Очевидно, что видеоконференция в режиме реального времени и отправка сообщения электронной почты предъявляют разные требования, например, к задержкам на пути пакетов данных. Поэтому в GPRS существует несколько классов QoS, подразделяющихся по следующим признакам: необходимому приоритету (существует высокий, средний и низкий приоритет данных) надежности (разделение на три класса по количеству возможных ошибок разного рода, потерянных пакетов и т.п.) задержкам (задержки информации вне GPRS-сети в расчет не принимаются) количественным характеристикам (пиковое и среднее значение скорости) Класс QoS выбирается индивидуально для каждой новой сессии передачи данных.

Стандарт услуги GPRS предусматривает два режима соединений: PTP (Point-To-Point - точка-точка) PTM (Point-To-Multipoint - точка-многоточка) Широковещательный режим РТМ, в свою очередь, подразделяется на два класса: PTM-M (PTM-Multicast) - передача необходимой информации всем пользователям, находящимся в определенной географической зоне; PTM-G (PTM-Group Call) - данные направляются определенной группе пользователей.

Развитие стандарта GPRS-службы предполагает вскоре поддержку режима «многоточечной» передачи информации PTM.

Новый стандарт для 3G-сетей.

Следующим шагом от GSM к сетям третьего поколения (3G-сети) или UMTS-системам (Universal Mobile Telephone System) является EDGE-служба (Enhanced Data Rates for GSM Evolution, в вольном переводе - «ускоренная передача данных»), позволяющая осуществлять передачу информации на скоростях до 384 кбит/сек. в восьми GSM-каналах (48 Кбит/сек. на канал).

С EDGE-службой мобильный Интернет становится реальностью. Добавление EDGE-службы к существующим сетям второго поколения делает их совместимыми со стандартами ITU для 3G-сетей. EDGE-служба – это решение для 3G-сетей, которое позволит существующей сетевой инфраструктуре предоставлять мощные современные мультимедийные услуги для мобильных терминалов. Реализация EDGE позволяет усилить и основные преимущества технологии GPRS-службы: быстрое установление соединений пакетной передачи и более высокая скорость в радиоинтерфейсе.

Для внедрения EDGE-службы «поверх GPRS» операторам необходимо заменить аппаратуру базовых станций BS, а пользователям - приобрести поддерживающие EDGE телефонные аппараты. Хотя на настоящий момент сложно представить, какие приложения должен использовать абонент сотовой сети GSM, чтобы ему не хватало скорости в 170 кбит/сек., предлагаемой GPRS. Но в наше время бурно развивающихся цифровых технологий прогнозы - дело неблагодарное…

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) - Универсальная система мобильных телекоммуникаций – это один из стандартов, разрабатываемый Европейским институтом стандартов телекоммуникаций (ETSI) для внедрения 3G-сетей в Европе. Сегодня основным фактором, определяющим развитие мобильной связи, является голосовая телефония. Появление GPRS и EDGE, а затем переход к UMTS-системе открывают дорогу ко многим дополнительным возможностям, помимо голосовой связи. UMTS - это высокоскоростная передача данных, мобильный Интернет, различные приложения на основе Интернета, интранета и мультимедиа (подробно об этих приложениях речь пойдет в главе 7).

Ключевой технологией для UMTS является широкополосный многостанционный доступ с разделением кодов (WCDMA). Эта революционная технология радиодоступа, выбранная в сентябре 1998 года Европейским институтом стандартов телекоммуникаций, поддерживает все мультимедийные услуги 3G-сетей. Системы WCDMA/UMTS включают усовершенствованную базовую сеть GSM и радиоинтерфейс по технологии WCDMA. Скорость передачи в радиоканале для мобильного абонента достигает 2 Мбит/сек. WCDMA предназначена для использования в системах, работающих в частотном диапазоне 2 ГГц, который позволит в полной мере использовать все преимущества этой технологии. Например, всего одна несущая WCDMA шириной 5 МГц должна обеспечить предоставление смешанных услуг, требующих скоростей передачи от 8 кбит/сек. до 2 Мбит/сек. А мобильные терминалы, совместимые с WCDMA, смогут в соответствии с рекомендациями ITU работать сразу с несколькими услугами.

CDMA (Code Division Multiple Access) – множественный доступ на основе разделения кодов.

GSM – пример системы, где использована довольно сложная комбинация техник FDM, TDM, ALOHA для беспроводной сотовой связи. В ней ни один из пользователей системы не может использовать всю полосу пропускания, предоставленную системе. Если при этом принять в расчет сужение полосы пропускания из-за проблем на границе сот, падение мощности сигналов от мобильных терминалов в пограничных сотовых зонах, накладных расходов на шифрование в целях безопасности, то становится ясно, что высокую скорость передачи в этой системе получить не просто.

Метод CDMA основан на принципиально иной идеи – каждый участник связи может использовать всю полосу пропускания канала. У каждого свой уникальный «язык», поэтому все могут говорить сразу. Понимать друг друга будут только те, кто говорит на одном языке.

В CDMA-системе каждый бит сообщения кодируется последовательностью из m частиц. Бит со значением 0 передается инвертированной последовательностью частиц, бит 1 – прямой. Каждой мобильной станции присваивается уникальный код – последовательность частиц.

Ясно, что такая техника возможна, только если при увеличении объема передаваемой информации будет пропорционально увеличиваться ширина полосы пропускания. При использовании техники FDM канал 1 МГц может быть разделен на 100 подканалов по 10 кГц каждый. Таким образом, мы сможем осуществлять передачу по таким подканалам со скоростью 10 кбит/сек. (1 бит на 1 Гц). В случае CDMA каждый может использовать всю полосу, т.е. 1 МГц. Если мы будем использовать 10-разрядные последовательности частиц (что предполагает 210 разных последовательностей), то сможем передавать данные со скоростью 100 кбит/сек.

Кроме этого, поскольку каждая станция имеет уникальную последовательность частиц, то не требуется дополнительного шифрования. Отсюда ясно преимущество CDMA по отношению к TDM- и FDM-техникам.

Идея уникальности последовательности частиц для каждой станции основана на ортогональных кодах. Суть этих кодов состоит в следующем: если обозначить последовательности частиц для станции S как S, а для станции T - T, то

Как получатель узнает последовательность частиц отправителя? Например, за счет соответствующего быстродействия он может слышать всех, обрабатывая алгоритмом декодирования для каждой последовательности в параллель. На практике поступают несколько иначе. Однако мы не будем здесь заниматься этим вопросом.

|

234

234 18

18

План-конспект урока по теме Передача сигналов беспроводной связи

План-конспект урока по теме Передача сигналов беспроводной связи